用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

基础功能的软件钱包开发成本相对较低。这类钱包通常支持主流币种的存储、转账、余额查询等基础功能,基于开源区块链架构(如以太坊、比特币协议)进行二次开发。若选择标准化开发框架,搭配简单的 UI 设计,开发团队仅需 3 - 5 名工程师(包括前端、后端、区块链开发),3 - 6 个月即可完成。成本主要集中在人力与技术测试,约 10 万 - 50 万元。例如,针对单一币种的轻量级钱包,无需复杂的跨链交互和安全审计,成本可控制在 20 万元以内,但仅能满足个人用户的基础资产管理需求。

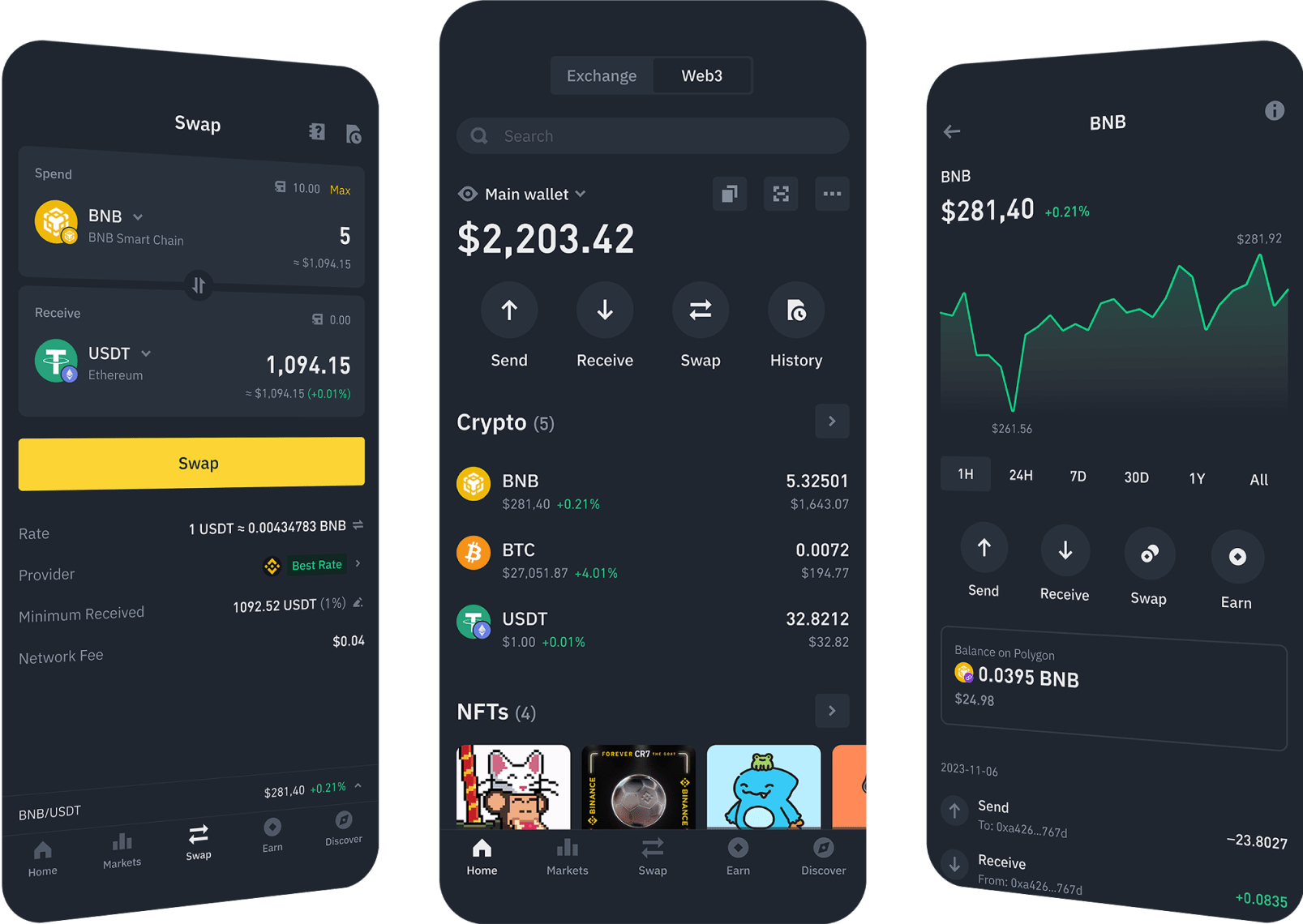

具备进阶功能的多链钱包开发成本显著上升。这类钱包需支持数十种甚至上百种币种的存储与跨链交易,集成去中心化交易所(DEX)入口、质押挖矿、NFT 资产管理等功能,技术复杂度大幅提升。开发团队需配备资深区块链工程师、智能合约审计师、安全专家等,开发周期延长至 6 - 12 个月。此外,跨链协议对接、智能合约漏洞检测、反钓鱼防护等技术投入较高,总成本可达 50 万 - 200 万元。某主流多链钱包在开发时,仅安全审计环节就投入 30 万元,通过第三方机构 12 项安全测试,以防范私钥泄露风险。

硬件钱包的开发成本更高,且涉及硬件生产环节。硬件钱包(如冷钱包)需将私钥存储在离线设备中,通过芯片加密、物理按钮确认等方式保障安全,硬件设计与生产是主要成本项。从芯片选型、电路设计到模具开发,单款硬件的开模费用就可达 50 万 - 100 万元,加上嵌入式系统开发、蓝牙 / NFC 通信模块集成等,前期研发成本超过 200 万元。若进行小规模量产(1 万 - 5 万台),单台硬件成本约 50 - 200 元,总成本可能突破 500 万元。知名硬件钱包品牌 Ledger 的早期研发投入超千万欧元,正是因其采用了军工级加密芯片和多重物理防护设计。

定制化功能与合规性要求会进一步推高成本。若钱包需对接银行支付系统、满足反洗钱(AML)和 KYC(身份验证)合规标准,需额外开发身份认证模块、交易监控系统,并通过金融监管机构审核,这部分成本增加 30 万 - 100 万元。针对企业客户的私有链钱包,还需定制化开发权限管理、多签审批、审计日志等功能,适配企业内部的区块链节点,开发成本可达 100 万 - 300 万元。例如,某供应链金融企业的私有链钱包,因需对接 ERP 系统和监管平台,仅定制化接口开发就投入 80 万元。

后期维护与迭代成本同样不可忽视。钱包上线后需持续更新币种支持、修复安全漏洞、优化用户体验,每年维护成本约为初期开发成本的 20% - 30%。若遭遇黑客攻击或技术迭代(如区块链协议升级),紧急修复与系统重构可能产生额外支出。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。