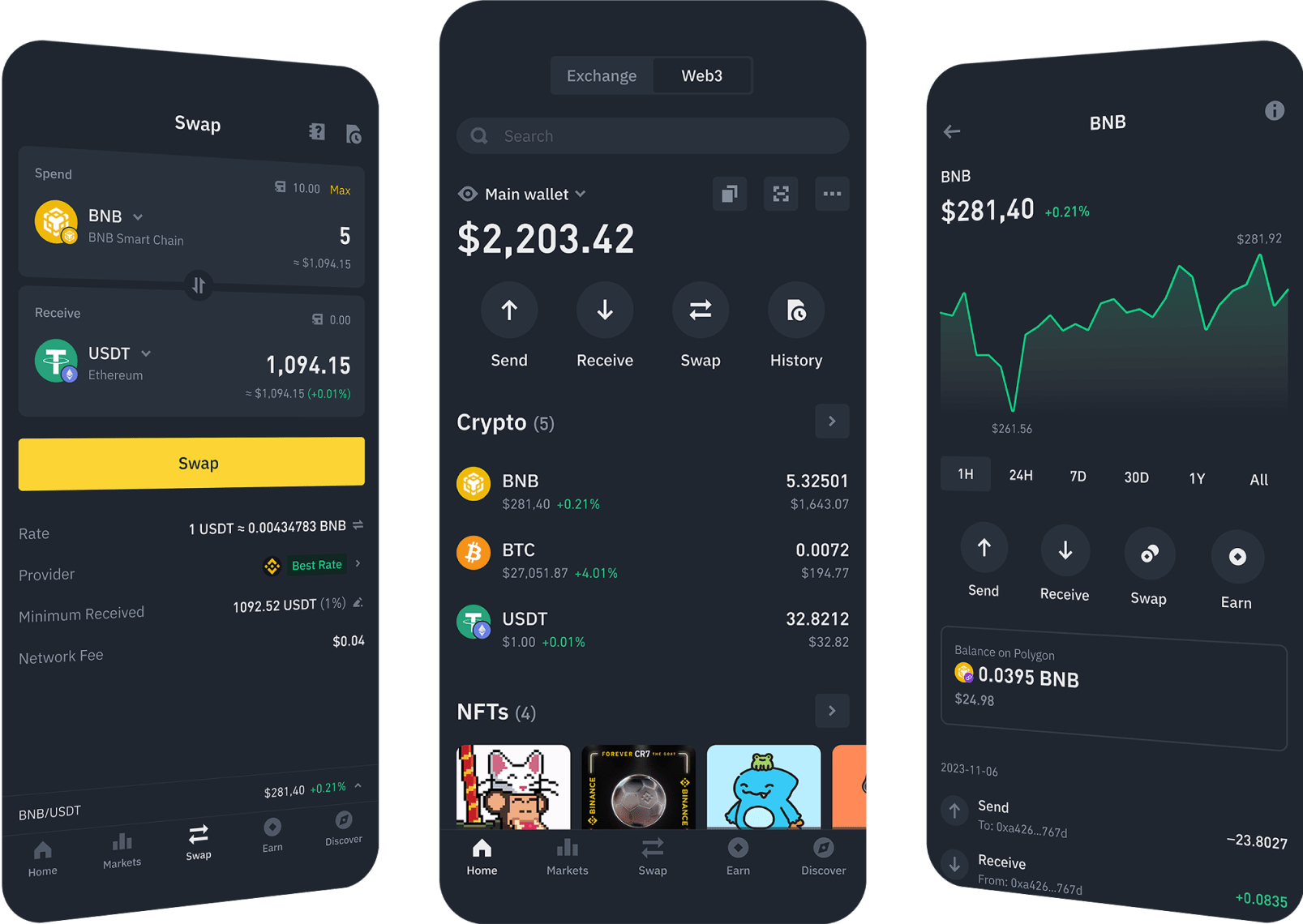

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在区块链与加密货币的历史中,中本聪是一个绕不开的名字。作为比特币白皮书的作者和创世区块的开发者,其身份始终笼罩着神秘面纱,“中本聪是个人还是个组织” 的疑问至今没有定论。

从公开信息来看,中本聪的存在始于 2008 年。当年 10 月,一个名为 “中本聪”(Satoshi Nakamoto)的用户向密码学邮件列表发送了《比特币:一种点对点的电子现金系统》白皮书,首次提出了基于区块链的加密货币构想。2009 年 1 月,他亲自挖出比特币创世区块,并持续维护比特币代码库至 2010 年底。在与开发者的邮件沟通中,中本聪展现出对密码学、经济学、计算机科学的深度理解,其行文风格统一,逻辑连贯,更接近个人表达习惯。例如,他在讨论比特币挖矿机制时,曾细致回应 “算力集中化” 的担忧,提出动态调整难度系数的解决方案,思路清晰且具有连贯性,这种专业性和一致性让不少人倾向于相信 “中本聪是个人”。

然而,“组织说” 也有其依据。比特币的技术架构融合了哈希现金、B-money 等前人成果,其设计复杂度远超单一开发者的常规产出。有研究者指出,白皮书涉及的密码学算法、分布式系统设计、经济模型构建等领域跨度极大,一个人在短时间内完成如此系统的创新,难度极高。此外,中本聪在 2011 年突然淡出公众视野,将项目控制权移交至其他开发者,且从未公开露面或透露真实身份,这种 “集体隐身” 的行为更符合组织运作的特征。历史上,曾有团队声称自己是中本聪,如 2016 年澳大利亚企业家克雷格・赖特公开宣称身份,却因无法提供关键私钥证据被广泛质疑,侧面反映出 “组织说” 的可能性 —— 若中本聪是团队,成员间的保密协议或许能解释其身份的长久隐匿。

从语言分析来看,中本聪的英文用词精准且无明显地域特征,既避免了美式英语的俚语,也未出现日式英语的语法习惯,这种 “去本土化” 的表达可能是刻意为之,既可能是个人为隐藏身份的选择,也可能是组织共同打磨的结果。而在代码贡献方面,比特币早期代码提交记录显示,所有更新均来自 “中本聪” 单一账号,未出现多人协作的痕迹,这又为 “个人说” 提供了佐证。

时至今日,中本聪的身份仍是未解之谜。无论是个人还是组织,其创造的比特币和区块链技术已深刻改变了金融科技领域。对于公众而言,与其纠结于身份答案,不如关注这一技术对去中心化、点对点交易的探索意义。中本聪的神秘性,反而成为区块链文化的一部分,提醒着人们:真正的创新往往诞生于匿名与自由的土壤之中。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。